计算机网络-概述

因特网

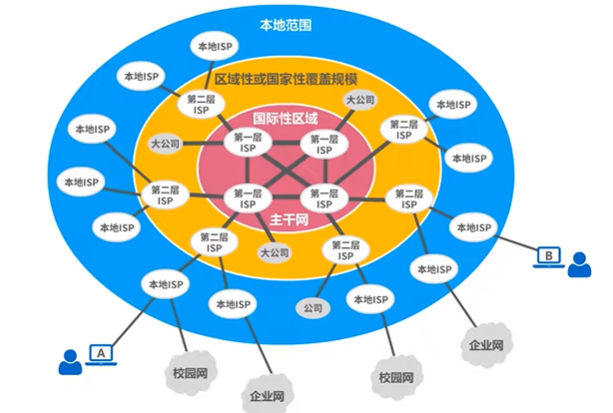

基于ISP的三层结构的因特网

因特网的组成

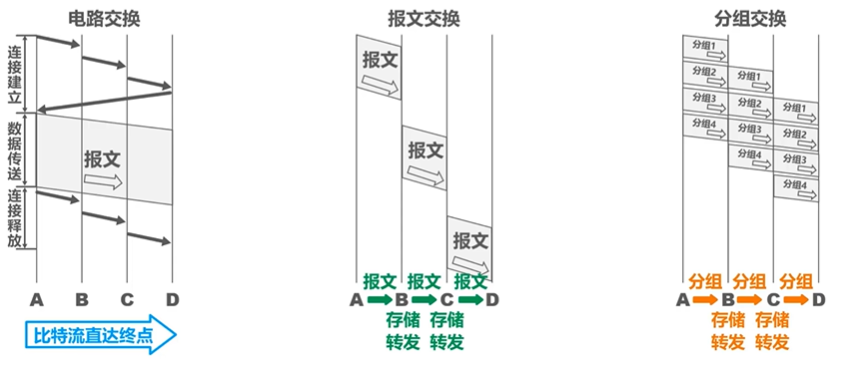

三种交换方式

电路交换

- 电话交换机 接通电话线的方式称为 电路交换

- 三个步骤:

- 建立连接 (分配通信资源)

- 通话 (一直占用通信资源)

- 释放连接 (归还通信资源)

- 传输计算机数据时效率很低 (因为计算机数据传输是 突发式的)

分组交换

- 通过路由器 传送 分组

- 三方:

- 发送方: 构造分组、发送分组

- 路由器: 缓存分组、转发分组 (存储转发)

- 接收方: 接收分组、还原报文

报文交换

- 没有限制报文大小的交换, 需要各个节点交换机有较大的缓存空间

优缺点

电路交换

- 优点:

- 通信时延小

- 有序传输

- 没有冲突

- 适用范围广

- 实时性强

- 控制简单

- 缺点:

- 建立连接时间长

- 线路独占、使用效率低

- 灵活性差

- 难以规格化

报文交换

- 优点:

- 无需建立连接

- 动态分配线路

- 提高线路可靠性

- 提高线路利用率

- 提供多目标服务

- 缺点:

- 引起了转发时延

- 需要较大存储缓存空间

- 需要传输额外的信息量

分组交换

- 优点:

- 无需建立连接

- 提高线路利用率

- 简化了存储管理 (分组大小固定)

- 加速传输(在转发分组时可以同时存储下一个分组)

- 减少出错概率和重发数据量(分组小,从而出错概率小,重发量小)

- 缺点:

- 引起了转发时延

- 需要传输额外的信息量

- 对于数据报服务,存在失序、丢失或重复分组的问题

- 对于虚电路服务,存在呼叫建立、数据传输和虚电路释放三个过程

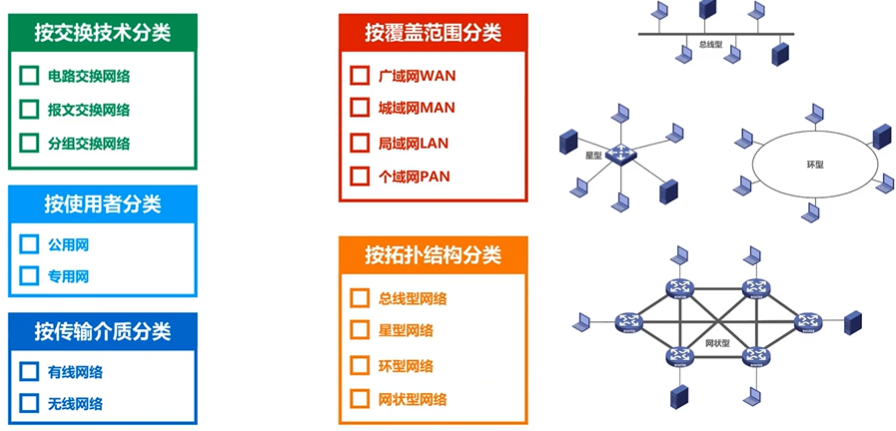

计算机网络的分类

计算机网络的性能指标

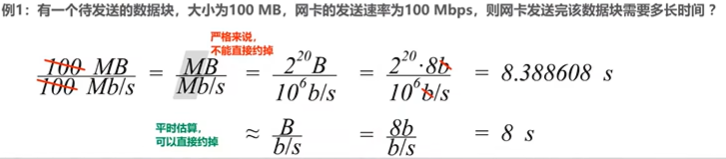

速率

- 传送比特的速率,也称 比特率

- 单位:

- 速率单位中 是以 进制的

- 数据量单位中 是以 进制的

带宽

在模拟信号系统的意义

- 信号所包含的各种不同频率成分所占据的 频率范围

- 单位:

计网中的意义

- 表示网络的通信线路所能传送数据的能力,因此网络带宽表示 在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”

- 单位: 与速率单位相同

吞吐量

- 单位时间内通过某个网络的数据量

- 受网络的带宽或额定速率的限制

时延

- 由 发送时延、传播时延、处理时延构成

- 发送时延 = 分组长度(b) / 发送速率(b/s)

- 传播时延 = 信道长度(m) / 电磁波传播速率(m/s)

- 处理时延 不方便计算

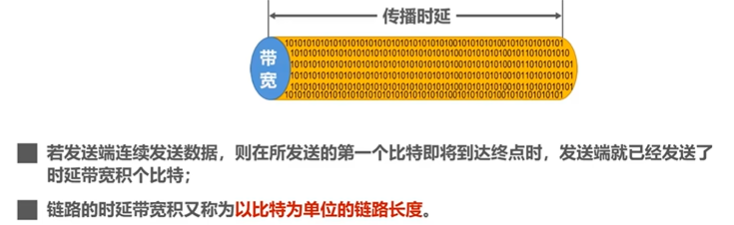

时延带宽积

- 时延带宽积 = 传播时延 * 带宽

往返时间 RTT

Round-Trip Time 双向交互一次的时间 RTT

利用率

信道利用率: 用来表示某信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过)

网络利用率: 全网络的信道利用率的加权平均

当某信道的利用率增大时,该信道引起的时延也会迅速增加

如令 表示网络空闲时的时延, 表示网络当前时延,可以用下面简化的公式表示时延与利用率的关系:

- 因此一些有较大主干网的ISP通常会控制它们的 信道利用率不超过 50%。

丢包率

- 即分组丢失率,在一定时间内,传输过程中丢失的分组数与总分组数的比率

- 分组丢失主要两种情况:

- 分组在传输过程中出现误码, 被结点丢弃;

- 分组到达一台队列已满的交换机时被丢弃,在通信量较大时造成网络拥塞

- 丢包率反应了网络的拥塞情况

- 无拥塞时 丢包率为0

- 轻度拥塞时 为 1% - 4%

- 严重拥塞时 为 5% - 15%

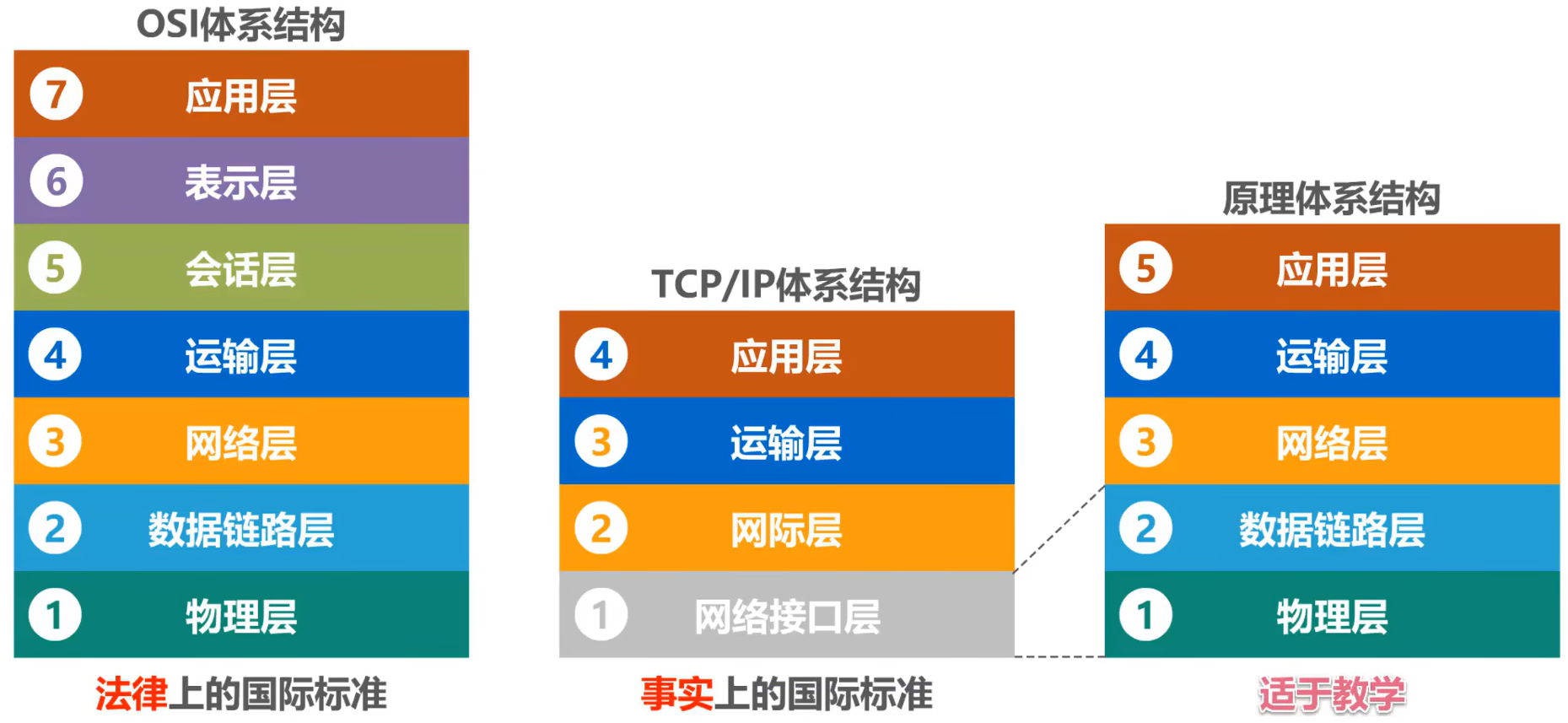

计算机网络体系结构

体系结构层次

术语

实体: 任何可发送或接受信息的硬件或软件进程

对等实体: 收发双方相同层次中的实体

协议:控制两个对等实体进行逻辑通信的规则的集合

协议的三要素: 语法 语义 同步

- 语法 定义所交换信息的格式

- 语义 定义收发双方所要完成的操作

- 同步 定义收发双方的时序关系

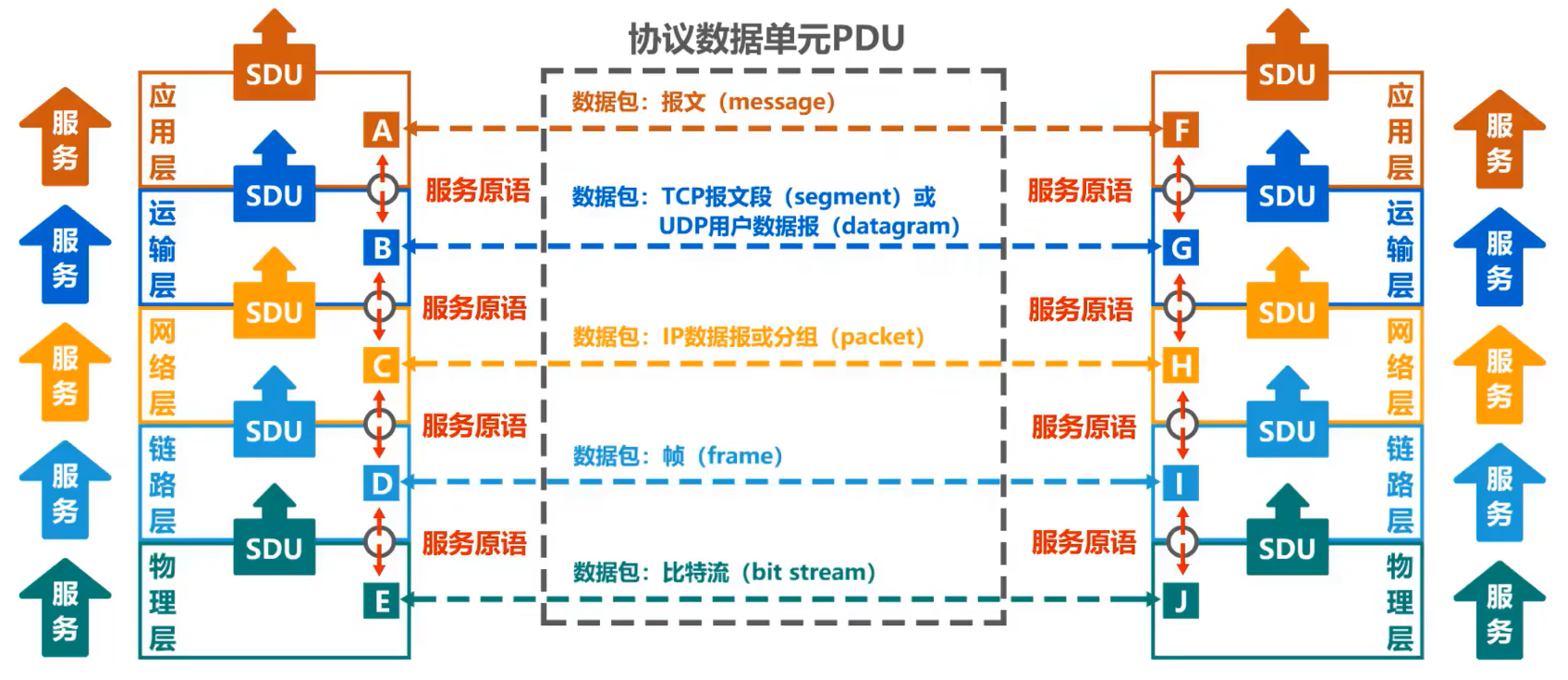

在协议的控制下,两个对等实体间的逻辑通信使得本层能向上一层提供服务

协议时 “水平的”, 服务是 “垂直的”

服务访问点: 在同一系统中 相邻两层的实体交换信息的逻辑接口

- 数据链路层 的 服务访问点为 帧的“类型”字段

- 网络层 的 服务访问点为 IP数据报首部中的“协议字段”

- 运输层 的 服务访问点为 “端口号”

服务原语: 上层使用下层所提供的服务必须通过与下层交换一些命令,这些命令称为服务原语

协议数据单元PDU: 对等层次之间传送的数据包 称为该层的协议数据单元

服务数据单元SDU: 同一系统内,层与层之间交换的数据包 称为服务数据单元

本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 Escapeey`Blog!

评论